のぼれる灯台16 尻屋埼灯台(しりやさき)(青森県下北郡東通村)

《灯台参観休止のお知らせにつきまして》

本日、尻屋埼灯台施設に障害が発生したため、しばらくの間、灯台参観業務を休止しますので、お知らせいたします。

- 灯台参観をご計画の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。

(令和7年5月28日発表)

《尻屋埼灯台の今年度の灯台参観実施期間等につきまして》

昨年11月上旬より冬季間の参観休止とさせていただいておりましたが、本年の参観実施期間は

令和7年4月5日(土)~11月9日(日)となりますのでお知らせいたします。

なお、参観可能時間等につきましては、以下のとおりとなります。

天候の悪化、急変又は灯台の工事などにより、参観を休止する場合がございます。

お出かけ前に当会ホームページの尻屋埼灯台のページにてご確認いただきますようお願いいたします。

時間 : 4月5日~4月30日の間 0900~1500

5月1日~11月9日の間 0900~1600

お問い合せ先 : 燈光会尻屋埼支所 0175-47-2889

※尻屋埼支所へのお電話でのお問い合わせは、参観実施期間のみ可能となります。

期間外のお問い合わせは、燈光会事務局(03-3501-1054)までお願いいたします。

3年4ヶ月の工期を費やして建てられた、レンガ造りでは日本一高い歴史的灯台です。

2022年(令和4年)12月12日、国の重要文化財に指定されました。

|

太平洋を望む灯台

|

運がよければ海面に映る灯台が見える

|

津軽海峡に沈む夕日

|

参観寄付金(中学生以上)300円小学生以下、障がい者(介助が必要な方は、介助者1人まで)の方はいただきません。

| 参観時間 |

4月上旬~4月30日 9:00~15:00*

5月1日~11月上旬 9:00~16:00*

入場は参観終了時刻*の15分前までにお願いします。

尻屋埼支所 Tel:0175-47-2889 |

| 位置 |

北緯 41度25分49秒

東経 141度27分44秒 |

| 塗色・構造 |

白色

塔形(レンガ造) |

| 灯質 |

単せん白光

毎10秒に1せん光 |

| 光度 |

530,000カンデラ |

| 光達距離 |

18.5海里(約34km) |

| 明弧 |

全度 |

| 高さ |

地上から構造物の頂部まで

33メートル

平均水面上から灯火まで

47メートル

地上から灯火まで

28メートル |

| 点灯年月日 |

明治9年10月20日 |

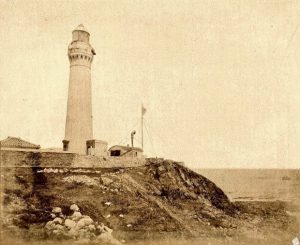

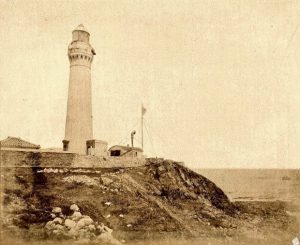

点灯開始当時の尻屋埼灯台 |

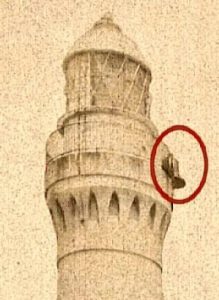

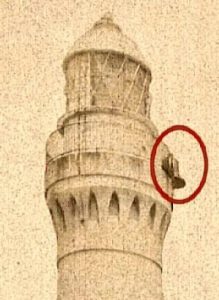

霧鐘【丸印】 |

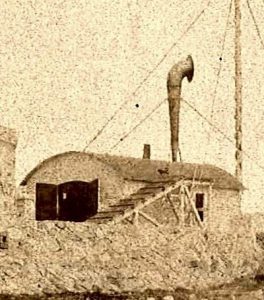

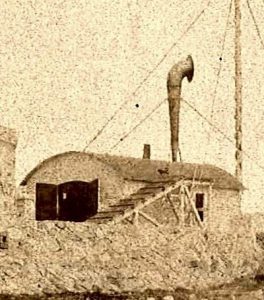

最初の霧笛 |

尻屋埼灯台は、工事期間3年4ヶ月を費やし明治9(1876)年10月20日に点灯開始した、高さ30mを誇る日本一高いレンガ灯台です。

明治期、尻屋埼灯台は濃霧に挑(いど)んだ機械が次々と投入されました。点灯の翌年の明治10(1877)年11月、日本最初の音波標識となる霧鐘が灯台に取り付けられました。しかし、霧鐘を打ち鳴らす機械が灯台に激震を与えるため、2年後に廃止され、代わりに日本最初の霧笛が設置されました。

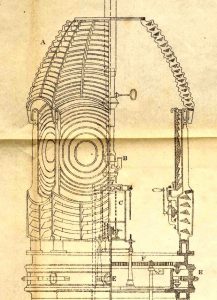

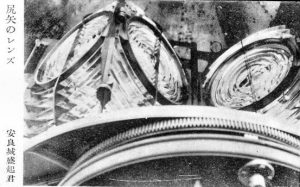

明治22年には、灯台が特殊なレンズに交換されます。このレンズは光を放つ方向を自由に調整できるもので、視界不良時に光の届かない遠距離を避けて、近距離をより強く照らすことができる日本唯一のレンズでした。このレンズも明治34年には日本唯一の2個の方形レンズに交換されます。このレンズには、電気を使用するアーク灯が設置されました。日本最初の電気を使用する灯台の誕生でした。この灯火は、通常は1個のレンズで照らされ、視界不良時は2個のレンズに光が灯され、明るさは2600万カンデラ、光の届く距離は35マイルと日本最大の破格の光でした。このように尻屋埼灯台で濃霧に挑(いど)んだ機械は、どれも皆日本最初や日本唯一のものばかりでした。

日本唯一の記録は、機械だけではありません。隕石の落下記録がある灯台は、この尻屋埼灯台だけです。明治16年10月24日午後8時30分、みぞれの降る夜に灯台のガラスを突き破り隕石が落下した記録が、当時の官報に割れたガラスの図とともに詳細が掲載されています。そして忘れてならないのは、怪火(あやしび)の記録です。戦後、戦災で消灯している灯台が、点灯している現象を通航船舶、周囲の住民、そして当時の灯台職員全員が実際に目にしています。この他、日本一渡り鳥が飛来した観測記録や、灯台を死守した職員らの記録など、尻屋埼灯台は他の灯台と比較できない数多くの記録が残されている語り尽くせない灯台です。

●尻屋埼灯台リーフレット

尻屋埼灯台リーフレットをPDFで公開しています。画像をクリックして下さい。

●灯台へのアクセス

☆鉄道・バス等

・JR大湊線下北駅下車

注:下北交通バス尻屋崎線は、現在運行されておりません。

代替として、東通村による予約型タクシーが運行されています。

詳しくは、東通村ホームページをご覧ください。(東通村予約型タクシー)

☆自動車

・八戸自動車道八戸IC~国道45号、338号、県道6号経由 約2時間30分