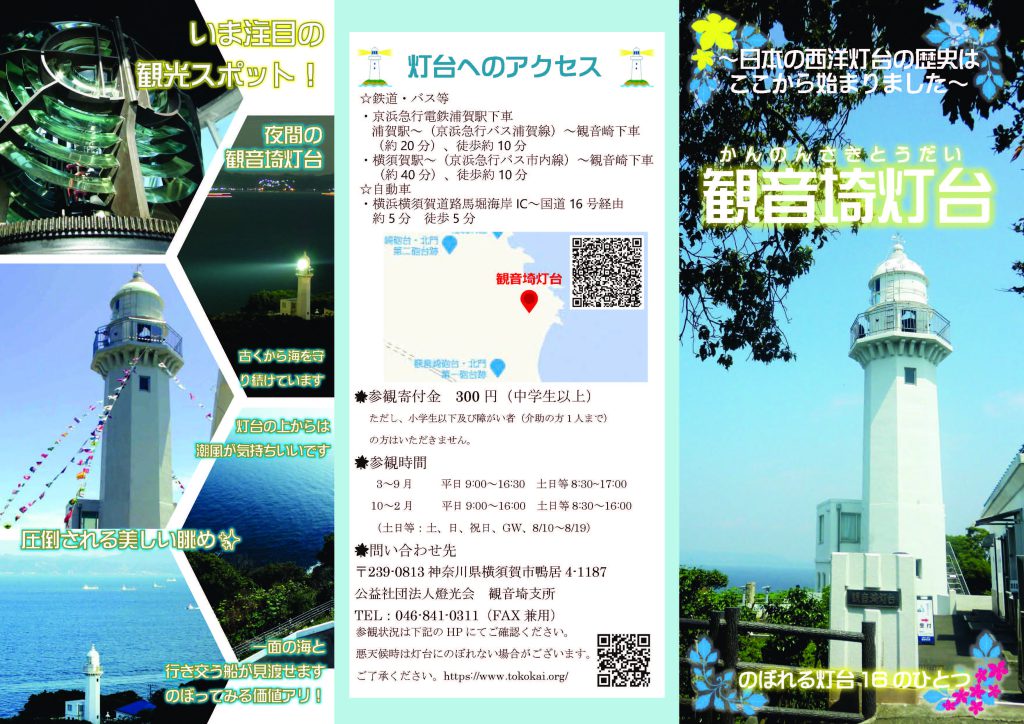

のぼれる灯台16 観音埼灯台(かんのんさき)(神奈川県横須賀市)

参観寄付金(中学生以上)300円小学生以下、障がい者(介助が必要な方は、介助者1人まで)の方はいただきません。

| 参観時間 | 3月~9月 土日等 8:30~17:00* 平 日 9:00~16:30* 10月~2月 土日等 8:30~16:00* 平 日 9:00~16:00* 入場は参観終了時刻*の20分前までにお願いします。 観音埼支所 Tel:046-841-0311 |

|---|---|

| 位置 | 北緯 35度15分22秒 東経 139度44分43秒 |

| 塗色・構造 | 白色 塔形(コンクリート造) |

| 灯質 | 群せん白光 毎15秒に2せん光 |

| 光度 | 77,000カンデラ |

| 光達距離 | 19.0海里(約35km) |

| 明弧 | 152度から17度まで |

| 高さ | 地上から構造物の頂部まで 19メートル 平均水面上から灯火まで 56メートル 地上から灯火まで 15メートル |

| 点灯年月日 | 明治2年1月1日 |